【糖尿病の受診希望の方】

水曜日以外、専門医が対応いたします。

糖尿病に対する正確な知識を持ち、的確かつ

丁寧な指導を受け、生活習慣を見直しましょう。

糖尿病セルフチェック

下記の項目に当てはまる方は当院の受診をおすすめします。

- 家族に糖尿病の人がいる

- のどが渇く

- 尿の量・回数が多い

- 肥満傾向である

- 全身がだるく、疲れやすい

- 目がかすむ(視力障害)

- 尿に糖が出る

- 立ちくらみがする

- 手足がしびれる

- 運動不足である

糖尿病に関しては「よくあるご質問」のページも合わせてご覧ください。

よくあるご質問症状

糖尿病の症状ははじめのうち、痛みなどの自覚症状がないため、検査で血糖値が高かったり、治療が必要といわれたことがあっても、そのまま治療を受けない人が多いです。先ほどのチェックリストで気になる項目があった場合には、一度医師による診察をおすすめします。

原因

糖尿病の大半を占める2型糖尿病の発症原因は、大きく遺伝因子と環境因子になります。遺伝因子とは、両親や兄弟が糖尿病であるという遺伝体質のことです。また環境因子とは、肥満、過食、高脂肪食、運動不足、ストレス、喫煙などです。これらの因子が重なって、糖尿病は発症すると考えられています。

検査・診断

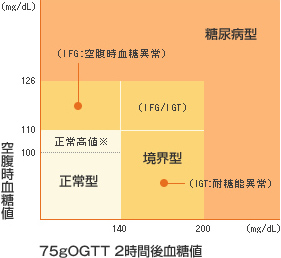

血糖値検査

糖尿病の診断や治療の効果を確認する際には、空腹時や食後に血糖値を測定します。食後の血糖値が高いと、心血管系の疾患にかかりやすくなりますので、食後の血糖値を測定することをおすすめします。

| 糖尿病型 | 血糖値(空腹時 ≧ 126mg/dL、OGTT2時間 ≧ 200mg/dL、随時 ≧ 200mg/dLのいずれか) HbA1c(NGSP:世界標準の数値) ≧ 6.5%) [HbA1c(JDS:日本でこれまで使われてきた数値) ≧ 6.1%] |

|---|

- ※OGTT:経口ブドウ糖負荷試験

参考文献:日本糖尿病学会 糖尿病診断基準に関する調査検討委員会:糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告 糖尿病 53:450,2010より一部改変

- 参考文献:日本糖尿病学会編 糖尿病治療ガイド2010 文光堂

ヘモグロビンA1c検査

HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)とは、赤血球に含まれる血色素のヘモグロビン(Hb)と、ブドウ糖(血糖)が結合したものです。1~2ヶ月間の血糖レベルを反映するため、患者さんの症状、食事や運動、薬の治療効果を過去にさかのぼって把握することが可能な検査値です。

治療

治療の基本は、食事療法と運動療法です。

食事療法のポイント

1日に必要になるエネルギー量を理解し、炭水化物、蛋白質、脂質、ビタミン、ミネラルを過不足なく摂取することが重要です。

- 1.

- 適切なエネルギー量を守る。

- 2.

- 食事は1日3回規則正しくとる。

- 3.

- 良く噛んでゆっくり食べる。

- 4.

- 1日30品目以上とる。

- 5.

- 食品交換表を利用する。

- 6.

- 食物繊維をたくさんとる。

- 7.

- 1品料理より定食を選ぶ。

- 8.

- 洋食や中華より和食を選ぶ。

- 9.

- 料理に用いる油は植物油(サラダ油、オリーブ油など)を使う。

- 10.

- 食塩の量を減らす。

2つの治療法を続けても血糖値が高い場合には薬物療法を追加します。薬には血糖を下げる飲み薬とインスリンなどの注射薬があります。当院では個々の患者様の病態に合わせてきめ細かな薬剤選択を行い最適な治療を行っています。

合併症について

細い血管に起こる3大合併症は網膜症、腎症、神経障害で糖尿病の特有の合併症です。

進行すると失明や透析、足の切断などにいたることもあります。太い血管に起こる主な合併症としては脳卒中、狭心症、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症などが挙げられます。手当が遅れると死にもつながる危険な合併症です。当院では合併症の予防と治療にも力を入れています。網膜症の患者様は林眼科病院と連携して治療を行い、他の合併症がある場合は必要に応じて専門病院へ紹介しております。